小学生は情報を外部から取り入れる活発な時期です。

多くのことを脳に取り入れて成長していきます。

「成長ざかり!」

最近ではデジタル化が進み、黒板も今やタッチパネルを使用した授業を行っている学校もあるほどです。

デジタル化が進むと当然「検索」という言葉を知ることになります。インターネットはとても便利なので好奇心旺盛に調べます。

「わからないことがあれば検索!検索!そして検索!」

小学生が最も知りたいこと…。

その検索結果、「織田信長」が1位というから驚きです。

日本の代表的な人物だから知りたくもなりますが、教科書に登場するということも関係していると思います。

「聖徳太子」が3位という結果もあります。

では2位は?

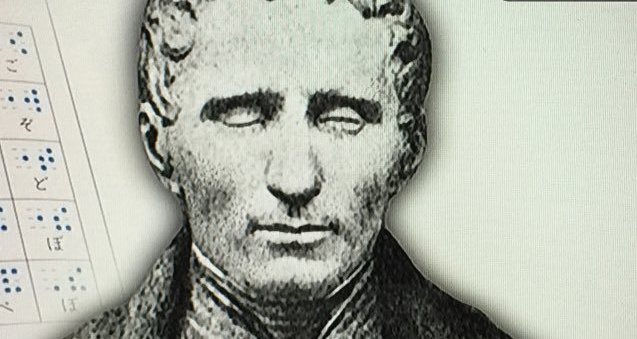

「ルイ・ブライユ」という人。

「誰?」

あまり聞いたことがないこの人、なぜ小学生はルイ・ブライユを検索対象にしているのでしょうか?

ルイ・ブライユ…、ルイ?ブラ??聞いたことがないパラ。誰パラ?

小学生が知ってるルイ・ブライユについて、どんな人?

ルイ・ブライユとはどのような人物なのでしょうか?

なぜ小学生は検索をしているのでしょうか?

ルイ・ブライユを小学生が検索する理由

検索されているのは、Yahoo!やgoogleにある「きっず検索」です。

小学生の調べものなど、教育や学習を扱っている安全な検索サイトで、実際に学校の現場でも使用されています。

ルイ・ブライユさんを検索しているのは、どうやら小学4年生が多いと判明しました。ここに秘密がありそうです。

現在の国語教育は、物語、説明文、作文、詩に分かれていますが、ハンディキャップを持った人を理解する心を育てるという教育意図があるため、説明文に「手」と「心」で読むという教材が小学校4年生を対象に扱われています。

実は、この中に「ルイ・ブライユ」という人物が描かれているのです。

「点字を考えたルイ=ブライユについて調べよう!」という項目があるため、是が非でも調べてしまうのです。その結果、検索数が伸びていました。

つまり、授業の一貫で使用されていたため「ルイ・ブライユ」の検索数が第2位になっていたということ。

ハンディキャップの人のために点字を開発したルイ・ブライユさんはすごい発明をしました。

ルイ・ブライユの人物像、点字を作った歴史

日本の点字開発者は石川倉治と言う人です。

しかし、ここで疑問が出てきます。

なぜ日本人ではなく外国人の名前が検索に上がっているのか?ということ。

ルイ・ブライユの人物像を見てみましょう。

ルイ・ブライユさんは3歳で失明しました。そして、パリの盲学校で学んでいたときに、凸字の本に触れて指先でわかることに感激していましたが、徐々にその不便さを感じ、他に何か良い方法はないかと考えていました。

ルイ「なんかもっとわかりやすい凹凸があればいいのに」

そんな時にシャルル・バルビエという人が作った12点で構成された点字に出会うのです。

ところが大きすぎてよくわからない。

何とか読みやすく分かりやすい点字ができないものかと研究を続けました。

その後、1825年に6点点字を完成させます。それは規則的に構成され、すべてのアルファベットを表現できたり、様々な記号を書き表すことが可能な63個の点字を作りました。

「光を失った人へ、再び光が輝き出した発明だった!」

石川倉治の人物像

石川倉治さんは、明治20年頃、アメリカ、イギリス、フランスなどではいろいろなタイプの点字が使用されていました。

日本でもその情報を入手します。アルファベットに対応している点字を日本語でわかりやすく表せないかと研究が進められていました。

1890年(明治23年)11月1日、研究を重ねていった結果、石川倉治さんが考案した点字配列が採用されることに決まります。

まとめ 教科書に出てくるルイ・ブライユが最初に点字を考えた

要するに、石川倉治さんではなく、ルイ・ブライユさんの方が多く検索されたのは、最初に点字を開発した人だったから。